研究内容

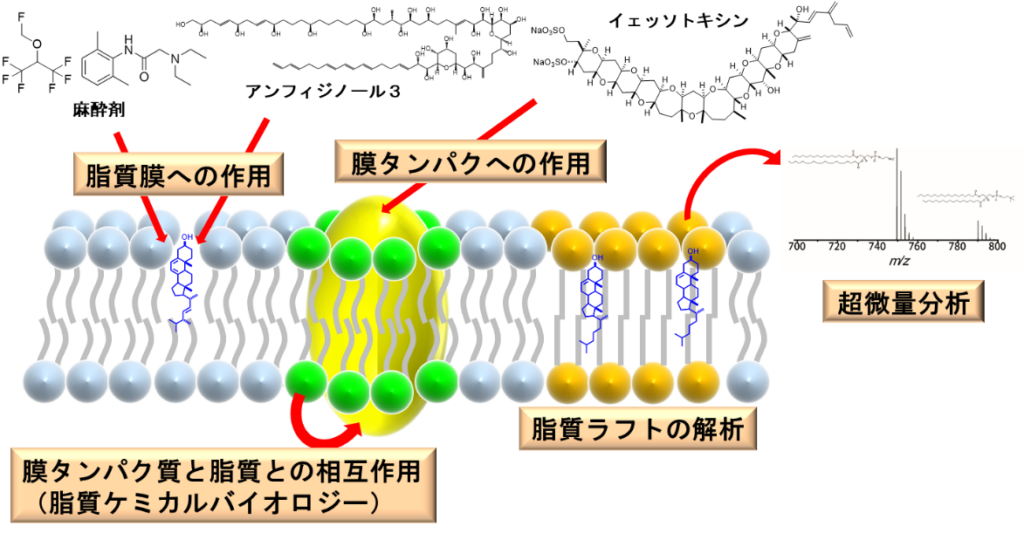

生体膜は内部器官と外界を仕切る単なる壁でなく、膜タンパク質受容体を介した情報伝達など様々な生理的に重要な機能を担っています。特に、薬剤の多くが膜タンパク質を標的にしていることや、生体膜がアルツハイマー病やウイルス感染など種々の病気の発症に関与することから、生体膜を解析する重要性が増しています。しかし、生体膜は多様な脂質やタンパク質、糖鎖などの弱い相互作用の上に成り立っているため、生命科学における最も困難な研究対象の一つと言われています。

私たちはこの生体膜に対して、下図のように有機化学(ケミカルバイオロジー)と分析化学を駆使して独自のアプローチを行っています。以下具体的に研究内容を紹介します。

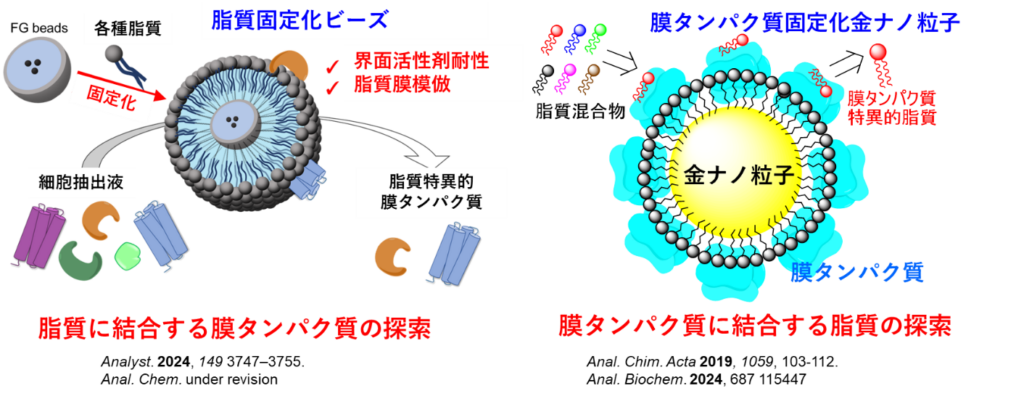

脂質―膜タンパク質相互作用(脂質ケミカルバイオロジー)

生体膜には多様な脂質が存在しますが、二重膜を形成するだけであればこれほど多様な脂質は必要ありません。脂質は膜タンパク質と相互作用することで膜タンパク質の機能を調節していると考えられます。そこで「脂質特異的に相互作用する膜タンパク質」および「膜タンパク質特異的に相互作用する脂質」を同定する独自手法を開発しました。さらにこれらの手法を応用し、創薬に繋がる研究も開始しています。

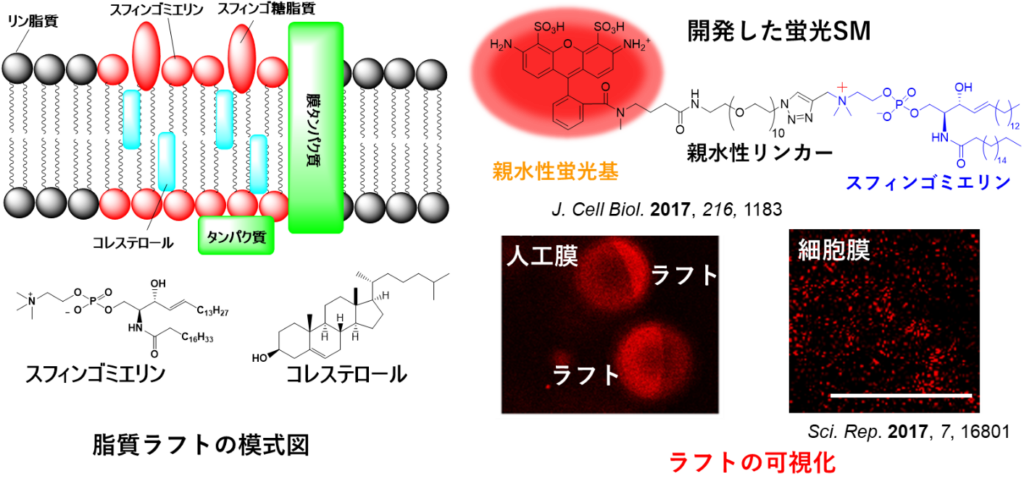

脂質ラフトの解析

脂質ラフトは生体膜に存在する微小な硬い膜領域で、シグナル伝達やウイルス感染などに関係すると考えられています。我々は脂質ラフト形成機構の解明とその存在意義を明らかにするため、脂質の蛍光標識体や安定同位体標識体を合成し、共焦点顕微鏡や固体NMRを用いて脂質ラフト中の脂質分子の挙動を解析しています。

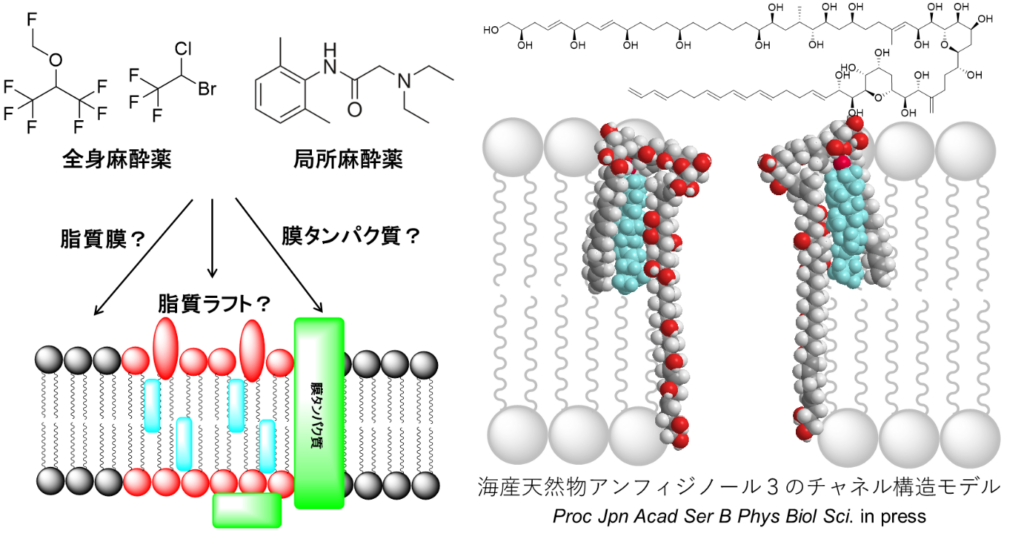

麻酔や天然物の作用機構解析

麻酔薬は脂質膜や膜タンパク質に作用して麻酔作用を発揮しますが、そのメカニズムは未だ明らかになっていません。そこで、各種分析手法を駆使して麻酔作用機構の解明を目指しています。最近、上記の脂質ラフトが麻酔作用に関係していること示唆する興味深い結果が得られました。また、膜や膜タンパク質に作用する天然有機化合物の作用機構解析も行っています。

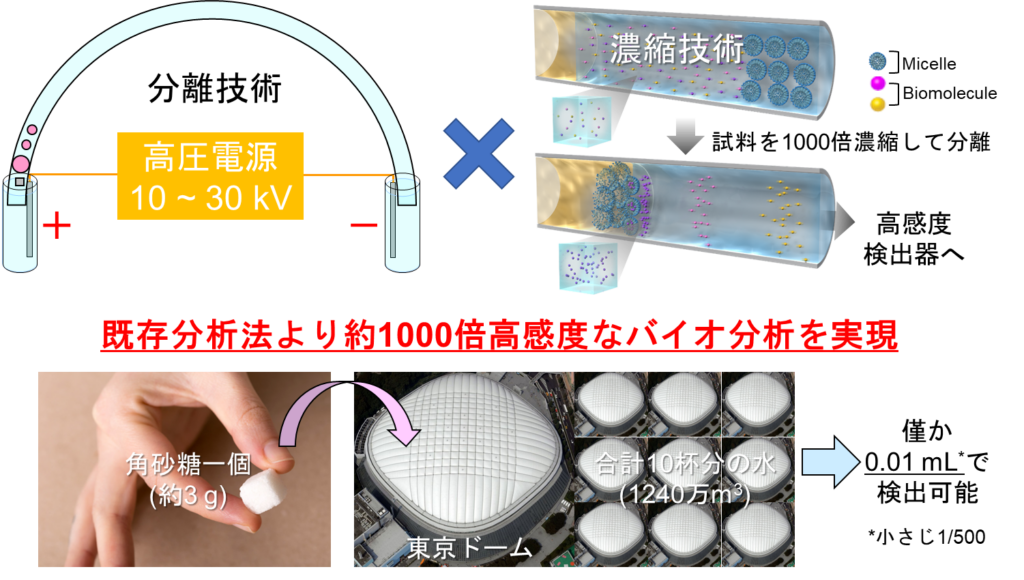

超高感度バイオ分析法の開発と医療・創薬応用 (川井チーム)

近年の医療・創薬技術の発展により診断や治療法の高度化が加速していますが、これに対応可能な高性能な評価技術が欠如しているという課題があります。川井チームでは、キャピラリー電気泳動-質量分析 (CE-MS) を中心に高度なバイオ分析技術の研究開発を進めており、独自の濃縮技術によってzmol (10–21 mol) レベルの超高感度分析を実現するなど、世界最高水準の分析システムを独自開発しています。これらの分析技術を武器に医療機関・製薬会社と共同研究を行っており、従来法では検出できない新たなバイオマーカー探索や、ドラッグデリバリーシステムにおける詳細な薬物動態解析などを推進し、新たな診断法・次世代医薬品の開発に貢献することを目指しています。

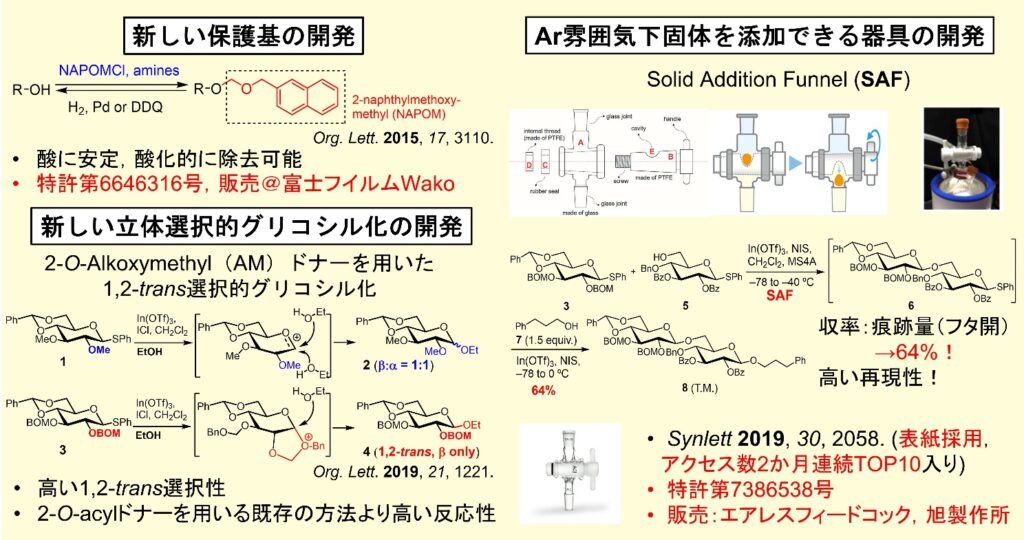

「(有機合成)化学をほんの少し便利にする」化合物・反応・器具の開発 (鳥飼チーム)

(有機合成)化学は今や、「作りたいものは(頑張れば大抵)何でも作れる」ところまで来ています。一方で有機合成化学における仕事とその結果は、実験者の「ウデ」や「センス」に左右される部分が多く、再現性に関する議論は常に「十分に高い技術や経験を持つ実験者が行えば」という条件付きです(scienceとしてそれでよいのか、という議論も絶えませんが)。また複雑な化合物を合成するためには多段階を要し、研究者が費やす時間や労力は膨大です。

私たちはこれらの問題を少しでも解決したいという想いから、「(有機合成)化学をほんの少し便利にする」、「自己満足に終始せず、他の研究者にも使ってもらえる反応剤・合成法・器具」を開発することを目指しています(下図参照)。生体に作用する分子、あるいはそのモデル分子の合成を対象に、海外の共同研究者や留学生とともに英語による議論を活発に行い、論文執筆はもちろん特許取得や上市等も視野に入れ、グローバルな環境で研究を推進します。

将来に向け、「ジャパニーズイングリッシュではなく、使える、通じる英語力を伸ばしたい」、「合成スキルを伸ばしたい(「ウデ」が結果を左右することが悪いように聞こえたかもしれませんが、それは違います。むしろ「ウデ」は現代でも強力な武器になりますので、しっかり指導します)」、「プレゼンテーションスキルを伸ばしたい」、「様々な反応をやってみたい」、「ガッツリ合成を学びながら、人の役に立つ開発研究に携わりたい」等の志を持つ配属希望学生、研究員志望者のみなさん、一緒に頑張りましょう!

(文責: 鳥飼浩平)